Die Reise mit der Transsib

Sibirien in einem Zug

Begegnungen auf einer Reise mit der

transsibirischen Eisenbahn

Teilstrecke von Moskau bis zum Baikalsee

Ein Erlebnisbericht von Michael Preis

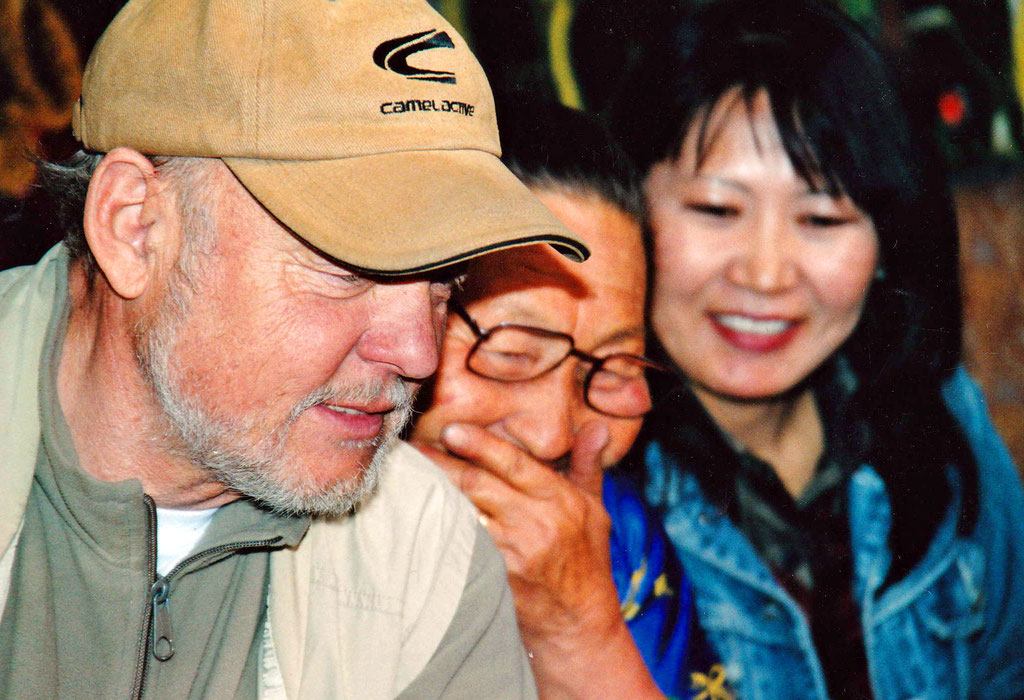

Wenn ich zurückdenke an die Reise mit der Transsib, erinnere ich mich vor allen Dingen an

die Begegnungen mit den Menschen im Zug und am Rande der Gleise. Einige berichteten von der Erfüllung eines Traumes. Andere erzählten von der Notwendigkeit, auf der langen Bahnfahrt durch den

Verkauf von Gebrauchswaren das Geld zum Leben verdienen zu müssen. Die einsamen Landschaften, die am Fenster wie auf einer Leinwand vorüberzogen, ließen melancholische Stimmungen aufkommen, für

die im Alltag kein Platz mehr ist, die man schon vergessen glaubte. Aber der Reihe nach.

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und begleiten Sie uns auf einer abenteuerlichen und besinnlichen Reise mit dem Zug der Züge, wie die Transsib auch schwärmerisch genannt wird.

Frühling in Moskau

Er äußert sich in einer schneidenden Kälte, die unangenehm durch den gefütterten Parker dringt. Die klammen Hände können mit Mühe im Reiseführer „Transsib“ blättern. Mit der Autorin Doris Knop aus Bremen haben wir diese individuelle Reise organisiert. Von ihr wurden auch alle Visa für Russland, die Mongolei und China beantragt und die Fahrkarten besorgt, eine zeitaufwendige Formalität, die man zweckmäßigerweise den Profis überlässt. Ein Fahrer hat uns von Flughafen abgeholt und soll uns eigentlich die Stadt zeigen. Er will aber nicht, dafür gäbe es keinen Auftrag. Wir hetzen von einer Telefonzelle zur nächsten, um den Agenten vor Ort zu erreichen – das hält wenigstens warm. Es ist Mittag und wir müssen die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges um 23.42 Uhr überbrücken. Schließlich gelingt es, alle Beteiligten in Moskau von einer begleiteten Kurzbesichtigung zu überzeugen.

Am Bolschoi-Theater, das schmucklos im kalten Grau des Tages liegt, nehme ich zum ersten Mal meine Kamera in die Hand. Meine neue Panasonic soll für diese und für weitere Reisen eingeführt werden. Aber ich filme lustlos die Gebäude und Brunnen, dazu noch aus der Hand. Wie in allen ersten Stunden auf Reisen fehlt mir noch die Motivation für einen kreativen Umgang mit dem Thema Film. Mein Reise-Stativ, das aus Beinen von Gitzo und dem leichten Fluidkopf von Heiler besteht, ist noch im Koffer verpackt. Der Rote Platz ist abgesperrt, das Kauhaus GUM mit seiner monumentalen Fassade wirkt von außen wenig einladend. Die Kathedralen und Paläste sind beeindruckend mit ihren goldenen Kuppeln, aber wir sind auf die Transsib-Reise geschaltet, irgendwie ist alles nur Zeitüberbrückung. Moskau hat eine liebevolle und ausführliche Zuwendung verdient.

Einstimmung auf die Transsib

Am Jaroslawer Bahnhof steht unser Zug schon bereit, der nun für die erste Etappe drei Tage und drei Nächte unser Zuhause sein wird. Die Züge sind mit Nummern gekennzeichnet, die für einen bestimmten Abschnitt der Route stehen, die aber auch Auskunft über die Qualität des Zuges geben. Je kleiner die Zugnummer, desto besser ist die Ausstattung. Unter 100 sind es Schnellzüge, die eine gute Qualität erwarten lassen. Ein Schild an unserem Zug Nr. 6 gibt Auskunft darüber, dass Ulaan Baatar, die Hauptstadt der

Mongolei, das Endziel ist.

Wir wollen aber vorher nach gut 5000 Kilometern im Osten Sibiriens zu zwei Zwischenstopps aussteigen. Später werden wir dann über die transmongolische Route bis Peking weiterreisen, eine Zugfahrt von 7865 Kilometern. Blecherne Lautsprecherhinweise mischen sich mit den zischenden Lauten der mongolischen Reisenden. Dazwischen das gelangweilte Russisch der Prowodniks, der Zugbegleiterinnen in ihren blauen Uniformen und den kecken Schiffchen auf dem Kopf. Nur sie haben das Kommando im Zug. Eine staatliche Gewalt, die erst überwunden werden muss, bevor man in die genüssliche Wärme des Waggoninnern treten darf. Aufreizend gründlich überprüfen sie die Fahrkarten und Reservierungen, ohne die man nicht passieren darf. Die Zugbegleiterinnen vermeiden überflüssige Worte und aufdringliche Freundlichkeit kann man ihnen nicht nachsagen. Um uns herum fremdartige Gesichtszüge der Menschen, aufgeregtes Suchen nach dem reservierten Waggon. Riesige Kisten und Kartons bei einigen Reisenden lassen eher einen mittleren Umzug vermuten als eine Zugreise. In der Lache einer zerbrochenen Bierflasche spiegeln sich die Lichter der Bahnhofsbeleuchtung. Überall ist Wegfahrstimmung zu verspüren. Eine reizvolle Einstimmung auf das Abenteuer Transsib.

Einfach nur reisen

Wir schlafen in einem 4-Bett-Abteil, das aber nur für uns reserviert ist. Wenn man nicht in der ersten Klasse reist, muss man möglicherweise die Fahrtzeit mit anderen Reisenden im Abteil verbringen und einen Fensterplatz nicht sicher. Dann kann es auch vorkommen, dass fremde männliche und weibliche Personen unterschiedlicher Nationalität für die Dauer der Reise eine Wohngemeinschaft bilden müssen. Unser Abteil hat eine Größe von etwa 2 x 1,80 Meter und ist angenehm warm beheizt. Hannelore ist anfangs unangenehm berührt über die Enge im Abteil. Aber das legt sich zum Glück schnell. Wir verstauen unser Gepäck auf den oberen Liegen, überziehen die beiden unteren mit der frischen gemangelten Bettwäsche und lassen uns von der Monotonie der Schienenstöße in den Schlaf rütteln. Plötzlich ein schwerer Schlag am Fenster. Ein Stein, aus der Dunkelheit heraus geworfen, hat die Außenscheibe unseres Abteilfensters zertrümmert. Zum Glück ist die innere Scheibe heil geblieben. Der gesamte Zug stand dem Werfer zur Verfügung, unser Fenster für die Filmaufnahmen hat er getroffen. Hoffentlich kein schlechtes Zeichen für die Reise, denken wir. Die zuständige Zugbegleiterin zeigt keinerlei Gemütsregung und zieht den Vorhang etwas weiter zu.

In der Nacht haben wir den Ural, die natürliche Grenze zwischen Europa und Asien, passiert. Nun rollt die Transsib durch die scheinbar unendliche westsibirische Tiefebene. Am Zugfenster rauschen Landschaften vorbei, die nur aus Himmel und Weite zu bestehen scheinen. Endlos erscheinende Birkenwälder hasten vorbei, stundenlang fast ohne Veränderung. Seen, verfallene Häuser, manchmal ein Mensch einsam im Gelände. Eine Gelegenheit, seine Gedanken zu ordnen, sich Stimmungen hinzugeben, die man schon nicht mehr gekannt hat. Nur Törichte sagen, die Reise mit der Transsib sei eintönig.

Hin und wieder tauchen aus der Weite kleine Dörfer auf mit ihren Isbas, den Holzhäusern mit den geschnitzten Giebeln. Davor sorgsam gepflegte Gemüsegärten. Auf den schlammigen Wegen geht selten ein Mensch. Die Dörfer vermitteln einen tristen Eindruck. Sie scheinen sich an der Bahnlinie festzuhalten, um nicht in der Weite der Taiga verloren zu gehen. Der Zug wirkt oft wie ein Gruß aus einer fernen, unerreichbaren Welt.

Sinnbild für Abgeschiedenheit

Zu Zarenzeiten war Sibirien ein Verbannungsort für politisch oder gesellschaftlich unerwünschte Personen. Ein natürliches Gefängnis. Fluchtversuche scheiterten fast immer an unerträglicher Hitze im Sommer und Minustemperaturen von 60 Grad im Winter, an den unüberwindlichen Flüssen oder an den Weiten der Taiga. Bis in unsere Zeit ist Sibirien Sinnbild für Ferne und Abgeschiedenheit geblieben.

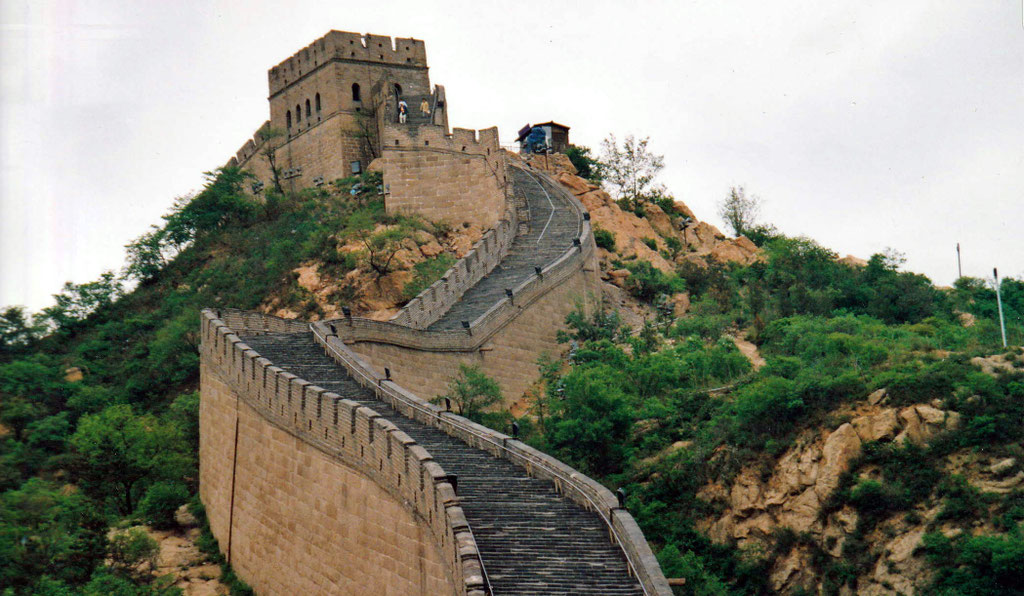

Mit der Fertigstellung der Transsibirischen Eisenbahn im Jahre 1905 begann die moderne Besiedlung Sibiriens. Vorher galt die Durchquerung des unzugänglichen Landes eher als eine Art Heldentat. Unter widrigsten Bedingungen, lese ich im Reiseführer, schufen 90000 Arbeitskräfte nur mit Schaufel, Säge, Spitzhacke und Schubkarren die Trasse. Die Arbeiter waren vorwiegend russische Bauern, Soldaten, Sträflinge und Kosaken, Koreaner, Japaner und Chinesen. Nun war die Beförderung von Gütern wie Kohle, Holz, Salz und Getreide ohne große Probleme möglich. Die Hauptstrecke führte von Moskau zu dem 9258 km entfernte Wladiwostok. Die Gleise der Bahn verbinden heute über 380 Dörfer und Städte miteinander.

Erste Berührung mit der Transsib

Ich gehe im Zug auf Erkundungsreise. Am Ende des Waggons finde ich den Samowar, der Tag und Nacht heißes Wasser für Tee oder Kaffe bereithält. Das Kohlefeuer wird ständig aufgefüllt. Einige der Mitreisenden stehen jetzt am frühen Morgen entspannt an den Gangfenstern und blicken verschlafen in die Landschaft. Ich sehe überwiegend Trainingsanzüge und leichte Kleidung. Der Waggon ist überheizt, sodass die Aprilkälte draußen hinter dem Fenster unwirklich bleibt. Der Zug ist die Wohnung für die nächsten Tage. Die Toilette ist gleichzeitig Waschraum und nicht sehr einladend. Hannelore hat feuchte Reinigungstücher im Großpack mitgenommen. Das hilft ihr während der gesamten Reise über die hygienischen Unzulänglichkeiten hinweg. Mir fällt die chinesische Weisheit ein: „Wenn du es unterwegs genau so haben willst, wie zu Hause, dann verschwende dein Geld nicht für’s Reisen.“ Recht haben sie, die Chinesen. sagt auch Hannelore.

Ich suche die Steckdose für das Aufladen der Accus und finde Möglichkeiten an den Waggonenden und in der Toilette. Eine Überwachung ist aber hier nicht ständig möglich. Ich weiß, dass sich im Dienstabteil der Zugbegleiterinnen eine weitere Steckdose befindet. Also nehme ich meinen Mut zusammen, zeige mein Ladegerät und mache eine einsteckende Bewegung. Überraschend freundlich nickt das doch ganz hübsche Gesicht der Prowodnik, vielleicht ja auch wegen des Rubelscheins, den ich ihr hinreiche. Das Problem wäre gelöst. Ein Restaurant gibt es ein paar Waggons weiter, wo ich Brot für das Frühstück erstehe. Wurst, Käse und Schinken haben wir vorsorglich für die ersten Tage von zu Hause mitgenommen.

Im Zug richtet sich gemütliches Leben ein. Abschalten ist Pflicht. Es bleibt den Reisenden nun viel Zeit zum Entspannen, weil eigentlich nichts passiert. Einige blicken schläfrig aus den Abteilen auf die Vorübergehenden im Gang, andere spielen Karten, einige trinken. Manche stehen versunken vor den Bildern der vorüber gleitenden Landschaft, schauen einfach nur. Man träumt sich in den Tag. Wer aus dem Fenster schaut, muss ein Fremder sein, heißt es. Aber ich sehe viele asiatische Gesichter, die aufmerksam die eintönige Landschaft an sich vorüberziehen lassen. Vielleicht sind es auch Touristen. Je länger die Fahrt dauert, umso mehr Ruhe kehrt ein. Nirgendwo gerät der Alltag schneller in Vergessenheit als auf einer Bahnfahrt durch die Weiten Sibiriens.

Normale Tätigkeiten werden ausgedehnt, wie Essen, Schlafen und Lesen. Ein mongolisches Mädchen hübscht im Abteil ihr ohnehin schönes Gesicht weiter auf. Alles eben wie zu Hause.

Begegnungen im Zug

Draußen tagelang Taiga, drinnen die Möglichkeit, Kontakt zu den Mitreisenden aufzunehmen. Ich hatte mir zu Hause von einer Bekannten aus Kasachstan ein paar Sätze in russischer Sprache aufschreiben lassen und mir in Lautschrift zusätzlich Notizen gemacht. Fragen, wie: „Darf ich mich zu Ihnen setzen“ (Moschno s wami pogoworit), „Woher kommen Sie“, „Wo geht die Reise hin“, „ Was sind die Absichten für diese Reise?“ Die unterschiedlichen Motive für diese lange Bahnfahrt interessieren mich und lassen mich hoffentlich mit den Menschen ins Gespräch kommen. Die Antworten wollte ich filmen und dann zu Hause wieder übersetzen lassen. Die Menschen sind freundlich und fast immer meinen Fragen gegenüber aufgeschlossen. Ich erfahre, wie viele unterschiedliche Gründe oder Anlässe es für dieses Zugabenteuer gibt.

Der stattliche Mittsechsziger aus dem Dreiländereck bei Basel lehnt am Gangfenster und erzählt von seinem Großvater, der als deutscher Major in der kaiserlichen Armee vor fast 100 Jahren mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Wladiwostok gefahren ist. Diese alten Geschichten von der Reise, seit frühen Kinderjahren im Kopf, will er nun nacherleben. „Kennenlernen die Dinge, ein bisschen russisch sprechen, ja was besonderes tun, nicht nur die ausgetrampelten Pfade begehen,“ schildert er seine Beweggründe für die Reise.

Da ist die freundliche Mongolin. Sie ist Pädagogin an der Universität von Ulan Bator, und berichtet von dem Tisch Tennis-Turnier in St. Petersburg, das sie mit einer Mädchenmannschaft besucht hat. „Wir haben gut gespielt, eine Mannschaft hat Gold geholt und die andere Bronze.“ Stolz weist sie auf die Medaillen, die aufgereiht am Zugfenster hängen und im Rhythmus der Schienenstöße an die Scheibe schlagen. Drei junge Mädchen mit roten Wangen hören neugierig zu, eine hält einen Goldpokal lächelnd in die Kamera.

Oder die drei hübschen Damen aus der Mongolei, die mit einem kleinen Kind unterwegs sind, das gerade gefüttert wird. Sie kommen aus Moskau. Rosa, die Wortführerin erzählt, dass sie zu Hause Kosmetik gekauft haben, die sie auf dem Weg bis Peking verkaufen. „In Peking kaufen wir dann Kleidungsstücke wie Jacken und Hosen und verkaufen sie wieder auf der Fahrt nach Moskau. Davon leben wir,“ erklärt sie lächelnd.

Dann die Begegnung mit Martin aus der Slowakei, der mit 3 Freunden nach Hongkong unterwegs ist. „Wir haben unsere Familien und unsere Kinder,“ erzählt er auf Deutsch, „aber wir sind immer noch junge Männer mit Träumen und wir erfüllen uns jetzt diesen Traum, diesen Reisetraum.“ Ich trinke mit den vier Freunden von ihrem Slibovic, die kleine Restmenge in der Flasche zeugt von der regen Verstärkung ihres Glücksgefühls.

In seinem Abteil sitzt Ben Patterson, ein amerikanischer Fluxuskünstler. Er wird von seinem Freund Jockel aus Wiesbaden begleitet. Sie machen ihre Performance am Rande der Strecke und treffen Freunde. „Wir fahren nach Peking, dann weiter nach Shanghai,

Osaka und Tokio, “ erzählt Ben in breitem Americaner-Deutsch, „Und am 29.Mai werde ich hoffentlich auf der Spitze von Mount Fuji meinen siebzigsten Geburtstag zelebrieren können. Natürlich hätte ich auch mit dem Flugzeug nach Tokio fliegen können, aber das wäre langweilig. Man muss einmal im Leben diese Reise mit der Transsib machen.“

Ein holländisches Ehepaar spricht mich an. Meine Kamera hat sie neugierig gemacht. Jan und Mareike machen jedes Jahr eine dreimonatige Reise und fahren gerne mit Cargoschiffen. Da sie viel Zeit haben, ist die Zugreise ideal für sie. Jan erzählt: „Wir schauen aus dem Fenster und es ist eine fantastische Möglichkeit, um das Land kennen zu

lernen. Wir lieben diese Art des Reisens sehr. Nach Mongolia gehen wir nach Beejing und fliegen von da aus nach Hongkong. Dann nehmen wir ein Cargoschiff mit Passagierunterkünften und gehen via Japan, Korea nach Amerika. Unterwegs sehen wir uns alles an.“ Draußen fliegt die Landschaft vorbei, die Sony VX 1000 auf dem Abteiltisch bewegt sich im Rhythmus der Waggons. „Das Reisen ist unsere Bestimmung,“ ruft Mareike mir noch nach, als ich beeindruckt das Abteil verlasse.

Von Bier und Baisch

Das stetige Ruckeln und die Monotonie des Zuggeräusches sind ständige Begleiter für den Mythos Transsib. Wir gewöhnen uns schnell an die Melodie des Zuges, an das unregelmäßige, singende Geräusch der Kleiderbügel. Wenn wir Teewasser oder Bier in ein Glas gießen, muss immer mit Verlust gerechnet werden. Das Wandern des Trinkgefäßes auf dem kleinen Tisch kann man unterbinden, indem man darauf achtet, dass es immer gefüllt ist.

Die Zeit im Zug ist relativ. Von Westen nach Osten fährt die Transsib bis Peking durch 6 Zeitzonen. Im Zug ist immer Moskauer Zeit angesagt. Draußen kann bis zu 6 Stunden später sein. Mittagessen bei beginnender Dunkelheit.

Viele der Reisenden verpflegen sich selbst, das Restaurant ist ihnen zu teuer. Sie haben sich mit Proviant versorgt und essen aus Bechern und Dosen oder stellen sich ihre Speisen aufwändig selbst her. Wie die beiden mongolischen Frauen, die auf dem kleinen Abteiltisch ihr Nationalgericht Baisch zubereiten. Aus Mehl, Wasser und Eiern haben sie Teig angefertigt, den sie ausrollen und zu kleinen Teigtaschen formen. Mit Hackfleisch und Zwiebeln gefüllt werden die Teigtaschen dann im Abteil der Zugbegleiterinnen in heißem Wasser gegart. Vergleichbar mit den russischen Pelmeni. Ich darf ihnen dabei mit der Kamera zusehen, wie sie liebevoll Tasche für Tasche kneten.

Über Bahnhöfe und Babuschkas

Für Unterbrechungen während der Fahrt sorgen die Aufenthalte auf den Bahnhöfen. Manchmal besteht der Bahnhof nur aus einem verfallenen Gebäude, verloren in der Weite Sibiriens. Wenn es regnet, wird die Trostlosigkeit noch deutlicher. Ein paar Leute mit großen Kartons verlassen den Zug und streben ihrem Dorf zu. Doch wo verbirgt es sich, frage ich mich. Der Halt ist kurz, die Weiterfahrt entlässt mich aus der bedrückenden Stimmung.

Dann sind da auch die größeren Bahnhöfe, wo wir etwas länger Halt machen. Da warten sie schon, die Babuschkas, die Großmütter des Ortes. Sie bieten den Reisenden Selbstgebackenes oder die Produkte aus ihren Gärten an. Eingemachtes Erdbeerkompott, Dill und Petersilie aus den eigenen Gärten, das sind die Spezialitäten. So verdienen sie sich ein paar Rubel zu ihrer kargen Rente hinzu. Meistens gehen sie durch die Reihen der dicht gedrängten Passagiere und bieten laut ihre Waren an. „Kaufen sie mein Brot,“ bittet mich eine im Kopftuch verborgene Stimme. Aus einem Kinderwagen heraus werden Wurst und Fisch, in Zeitungspapier eingewickelt, verkauft. Martin und Freunde frischen ihren Biervorrat auf, ich schließe mich an - im Restaurant ist es teurer.

Oft ist der Bahnsteig zum Bersten mit Menschen vollgestopft. Dann bieten die Händler ihre Taschen, Jacken und Schuhe an. Die Stimmen überschlagen sich, jeder Händler wirbt lautstark um Abnehmer. Kleine Stoffbären brummen dazwischen, wenn die

Verkäuferin sie schüttelnd einem Kaufinteressenten in die Hand drückt. Grimmige Blicke begleiten mich manchmal, wenn ich mit der Kamera zu nahe herangehe. Aber die Aussicht auf ein Geschäft lenkt dann den Blick schnell wieder dem Verkaufsgespräch zu. Diese offen geführte Art der Bereicherung durch gewinnbringenden Verkauf, „Speculatia“ nennen der Russen das, gibt es noch nicht so lange. Wahrscheinlich spielt deshalb immer noch die Angst vor Beobachtung eine Rolle.

Gut bewährt hat sich der LCD-Bildschirm, der mich davon entbindet, die Kamera an das Auge zu führen. So fühlen sich die Menschen nicht beobachtet und es gelingen aus tiefer

Perspektive ungewöhnliche Blickwinkel. Voraussetzung ist natürlich ein Handgriff an der Kamera. Einmal stehen plötzlich zwei Uniformen mit ernsten, regungslosen Gesichtern vor mir. Ich entnehme ihrem Kommandoton, dass die Kamera hier unerwünscht ist. Als sie gegangen sind, filme ich weiter. Da sehe ich, dass sie eilenden Schrittes wieder Kurs auf mich nehmen. Schnell verschwinde ich im schützenden Dunkel der Transsib. Das war auch die einzige unangenehme Begegnung auf der gesamten Reise.

Meistens stehen den Reisenden auf den Bahnhöfen um die 20 Minuten zur Verfügung, um sich von der überhitzten Zugtemperatur zu erholen und Proviant zu besorgen. Weit sollte man sich allerdings nicht fortbewegen, denn der Zug fährt los, ohne dass ein Signal darauf aufmerksam macht. Einmal musste ich mit der Kamera dem anfahrenden Zug nachlaufen um eine offene Tür zu erreichen. Hilfreiche Hände der Prowodniks halfen mir in den Waggon, wahrscheinlich hatten sie darin schon Routine. Es sind schon Reisende in leichter Bekleidung ohne Geld und Papiere auf dem Bahnhof zurückgeblieben.

Geburtstagsüberraschung

Am nächsten Morgen werde ich wach, und habe das Gefühl, dass das Licht anders ist als gewohnt. Und richtig, in der Nacht ist Schnee gefallen, selbst für Sibirien in dieser Jahreszeit eine Seltenheit. Eisblumen am Fenster als morgendliche Begrüßung. Heute ist der 1. Mai, mein Geburtstag. Hannelore hat den Geburtstagstisch gedeckt. Im Abteil duftet es nach Schwarzwälder Schinken aus unseren Vorräten, Käse, frisches Brot aus dem Restaurant, kochendes Wasser für Kaffee oder Tee aus dem Samowar. Draußen läuft der sibirische Film in Breitwand ab, mit einer aufgehenden Sonne, die sich in den Scherben der zerschlagenen Scheibe bricht. Glück macht sich breit. Reisen ist durch nichts zu ersetzen.

Wir haben Krasnojarsk mit den malerisch gelegenen Datschen an den Hängen hinter uns gelassen und den Jenisseij auf der preisgekrönten Eisenbahnbrücke überquert. Bei der

Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 hat sie eine Goldmedaille erhalten, wie damals auch der Eiffelturm. Wir verbringen die Stunden mit Schauen und Lesen.

Sibirien pur

Gegen 22.00 Uhr erreicht der Zug nach gut 4500 Kilometern und 3 Tagen Taischet, einer kleinen Stadt, die ihre Gründung dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn verdankt. Wir verabschieden uns von Martin und seinen Freunden, weil wir hier den Zug verlassen. Aleksej wartet schon mit seinem Wagen. Wir haben vor, zwei Tage in einem typischen sibirischen Dorf bei einer Gastfamilie zu verbringen. Sibirien pur hat uns Doris Knop, unsere Agentin aus Bremen, versprochen. Im 250-Seelen-Dorf Birjusa, das abgeschieden in der Taiga liegt, begrüßen uns Tanja und Ihr Sohn. Das junge Paar beherbergt uns für die Tage in ihrem Haus. Im Ort gibt es kein Restaurant oder Hotel. Wir schlafen im Zimmer der Schwiegermutter von Aleksej, das ein plüschiges, anheimelndes Wohlgefühl vermittelt. Das Bauernhaus hat ein Banjo, diese sibirische Möglichkeit, kochendes Wasser aus dem großen Kessel mit kaltem aus dem Fass in einer Schüssel zu mischen und es über sich zu gießen. Die Toilette mit Holzverschlag über einer Grube im Erdboden erreichen wir nach einem Gang durch die Kälte der Nacht. Das Essen in der Küche schmeckt, aber die Unterhaltung ist begrenzt, da nur Aleksej ein wenig Englisch spricht.

Am nächsten, frühen Morgen schultere ich Kamera und Stativ und gehe allein durch das noch stille Dorf. Eiskalt ist es und ich begegne keinem Menschen. Der Boden ist hart gefroren. Die tiefen Furchen im Weg, gezogen durch Wagenräder, sind von Eisflächen zugedeckt. Die Zäune an beiden Seiten des Weges sind gezeichnet von Wind und Wetter. Die Isbas, die Holzhäuser mit den geschnitzten Giebeln und den bemalten Fensterläden, liegen wie ausgestorben zu beiden Seiten der asphaltierten Dorfstraße. Hinter den Zäunen, die kleine Grundstücke umrahmen, liegen große Holzstapel. Bänke vor den Eingangstüren lassen an gemütliche Stunden an warmen Sommertagen denken. Aus den Schornsteinen quillt Rauch, der vom Wind aufgelöst wird. Durch die trübe Scheibe eines Fensters sehe ich das Gesicht einer alten Frau. Ihre Augen verfolgen mich, wie ich meine Eindrücke mit der Kamera mitnehme. Die eiskalten Stahlrohe des Stativs schmerzen an den Händen.

Ein Leben in Sibirien

Später begleitet uns Tatjana durch das Dorf. Sie lebt allein in Birjusa, weil ihr Mann schon früh am Alkohol zugrunde gegangen ist, so wie viele Männer im Dorf. Sie spricht englisch und erzählt von Vera Iwanowna, der ehemaligen Lehrerin, die am Ende der Dorfstraße lebt. Vera ist 87 Jahre alt, lebt allein mit ihrer Katze und kämpft gegen die Erblindung. Auch ihr Mann lebt nicht mehr, auch er ist am Alkohol gescheitert. Sie ist sofort bereit, als ich sie bitte, von ihrem Leben in Sibirien zu erzählen. Die Kamera macht die alte Frau am Küchentisch nicht einen Moment verlegen. Ihr Haar mit einem weißen Tuch zusammen-ebunden, die übergroße Brille, unachtsam verschoben, vor den Augen, die vom Leben gezeichneten Hände ordentlich auf dem Tisch gefaltet, erzählt sie: „Ich bin geboren in der Stadt Iwanowna, das ist nicht weit von Moskau entfernt.

Ich habe früh meine Eltern verloren, meine Mutter kurz nach der Geburt, mein Vater als ich zehn Jahre alt war. In der Kriegszeit habe ich studiert und habe dann in Sibirien in einer Schule französisch unterrichtet. Ich habe 6 Medaillen und einen Orden für die gute Arbeit erhalten. Nach 42 Jahren bin ich in Rente gegangen, weil mein Augenlicht immer schlechter wurde. Sechsmal bin ich schon operiert worden. Unser Dorf Birjusa ist sehr schön. Früher waren hier viele Partisanen und es gibt auch einen Gedenkstein mit den Namen aller Gefallenen aus unserem Dorf. In den Jahren, als mein Mann noch lebte, hatten wir eine Kuh und zwei Schweine. Aber aus Gesundheitsgründen kann ich das alles nicht mehr.“ Als wir uns verabschieden, steht sie in ihrem dicken Mantel vor der blauen Tür ihres Hauses und winkt uns nach.

Grillen bei 0 Grad

Am Nachmittag packt Aleksej Holz und einen Grill in das Auto. Tanja schleppt eine schwere Tasche. Wir fahren in die Taiga über die gefrorene Graslandschaft, vorbei an ausgedehnten Birkenwäldern. An einem Fluss, der an seinem Rand noch mit Eisresten abgedeckt ist, halten wir an. Während das mitgebrachte Holz zu weißer Asche verglimmt, setzt Aleksej einen Bohrer an eine Birke und bohrt ein tiefes Loch in den Stamm. In die Öffnung steckt er ein kleines Röhrchen, aus dem Birkensaft in ein Glas läuft. Das kalte Getränk, pure Natur, begleitet uns in den nächsten Stunden. Mittlerweile hat Tanja eine Decke ins Gras gelegt, schneidet dicke Zwiebeln in kleine Ringe, häckselt Gemüse, zerteilt Gurken und verteilt Brot auf einem Teller. Obst und Eier kramt sie aus der Kiste hervor. Hähnchenstücke auf Spießen garen über der Glut. Dick vermummt und mit gefrorenen Gesichtern genießen wir einen Grillnachmittag in einsamer Taigalandschaft. Eine neue Erfahrung.

Als wir wieder Birjusa erreichen, ist es schon dunkel. Nur einige Fenster im Dorf sind hell erleuchtet und heben sich romantisch vom tiefblauen Abendhimmel ab. Aus der Ferne dringt verhalten das Bellen eines Hundes herüber. Sonst absolute Ruhe und Friede. Ein kalter Wind treibt mir Tränen in die Augen. Sibirien pur. Wir verabschieden uns herzlich von Tanja und Aleksej, bei denen wir in kurzer Zeit ein wenig am sibirischen Leben teilnehmen konnten.

Filmerträume

Um 22.25 Uhr nehmen wir den Zug Nr. 88 nach Irkutsk, wo wir am nächsten Morgen gegen 9.00 Uhr eintreffen. Diesmal haben wir im Hotel Rus im Zentrum unser Quartier. Wir gehen durch die Straßen der Stadt, die einst „Paris des Ostens“ genannt wurde. Aber irgendwie lässt uns Irkutsk kalt. Die alten, einst sicher prächtigen Häuser, sind verfallen. Die Plätze zu weiträumig und mit monumentalen Bauwerken begrenzt. Die Menschen hetzen durch die Straßen ohne einen Blick für uns Besucher. Das dunkle Wetter verstärkt die triste Stimmung. Am Nachmittag lasse ich mich mit einem Taxi zu den Kirchen der Stadt fahren. Ich möchte gerne ein paar Bilder mitnehmen von den Ritualen der russisch-orthodoxen Kirche, ein paar Gesänge. Der Taxifahrer gibt sich alle Mühe, mir meine Wünsche zu erfüllen. Aber es wird schwierig in den Kirchen. Meistens wird abgewunken, absolutes Filmverbot.

Aber in einer Kirche soll ich warten, bis der tägliche Gottesdienst beendet ist. Dann darf ich in einer vorgegebenen Zeit die Wandmalereien filmen. Die brennenden Kerzen am Altar tauchen sie in ein geheimnisvolles Licht. Irgendwo singt man noch eine dieser Melodien, die so typisch sind für den Glauben und die russische Seele. Ich bin glücklich, habe ich doch auch noch ein paar Gesichter im Telebereich aus dem Umfeld herauslösen können, ein Gebetbuch, eine gefaltete Hand.

Begegnung mit Anna

Im Restaurant des Hotels haben wir am Abend Schwierigkeiten bei der Verständigung mit der Bedienung. Sie kann mit unserer Bestellung absolut nichts anfangen. Da helfen uns zwei Damen am Nebentisch. Nachdem wir ins Gespräch gekommen sind, stellen sie sich als Sängerinnen vor, die auf einer Konzertreise durch Sibirien sind. Da ich aus Sicherheitsgründen meine Kamera mitgenommen hatte, frage ich vorsichtig, ob sie nicht für mich ein russisches Volkslied singen könnten. Die ältere sagt sofort zu: „Meine Tochter kann das machen“. Die 20-jährige Anna ist auch einverstanden.

Ich sage ihr noch, dass sie sich kurz vorstellen soll und dann singt sie ohne jegliche Scheu am Tisch des Restaurants ein melancholisches Lied. Ich filme im Weitwinkelbereich aus der Hand, konzentriere mich bei dem langsamen Zoom auf das Gesicht der jungen Frau auf die Gestaltung der Szene. Die Melodie nehme ich nur am Rande wahr. Später bei der Nachbearbeitung unterlege ich den oben geschilderten Gang durch das einsame Dorf Birjusa mit diesem wehmütigen Gesang, der die Tristesse des Ortes stimmungsvoll begleitet. Das ist die beste Form von musikalischer Gestaltung, wenn ein persönlicher Bezug zu der Melodie besteht.

Erhabene Schöpfung der Natur

Am nächsten Morgen steht Boris vor dem Hotel, ein freundlicher Russe, der uns nach Listwjanka bringt. Der kleine Ort am Baikalsee liegt 70 Kilometer von Irkutsk entfernt und ist mit seinen 1500 Einwohnern der von Einheimischen und Ausländern meistbesuchte Ort. Und dann liegt er vor uns, der See. Der vergangene harte Winter lässt sich noch erahnen. Der Uferbereich ist zugefroren und der Wind hat an seinem Rand hohe Eisgebilde aufgetürmt. Baikal, der Name bedeutet in der Sprache des Volkes der Burjaten: Erhabene Schöpfung der Natur. Er ist einer der ältesten Seen der Welt, mit gut 1600 Meter der tiefste und der größte. Der Bodensee passt fast 60 Mal hinein. 336 Zuflüsse füllen ihn auf, nur die Angara fließt von ihm weg.

„Heiliges Meer“ nennen die Burjaten den See. Sie sind den Mongolen verwandt und bilden die größte buddhistische Gemeinschaft Russlands. Noch heute ist der Baikal den Menschen heilig. Sie verehren ihn durch Tücher, die sie um die Bäume wickeln, als Mittler für ihre Wünsche. An der Anlegestelle verkaufen die Frauen der Fischer Omul und Golomjanka, die am frühen Morgen gefangenen Baikalfische. Frisch geräuchert werden sie angeboten. Wir können nicht widerstehen und lassen uns eine Plastiktasche mit Omul füllen. Der kalte Wind faucht unangenehm über den Platz und zerrt an meinem Stativ. Ruhige Aufnahmen sind nur unter größten Anstrengungen zu erreichen, indem ich die Stativbeine am Schwenkkopf fest an den Boden drücke. Die Rauchfahnen der Räucheröfen wehen durch meine Bildeinstellungen.

Sibirischer Ausklang

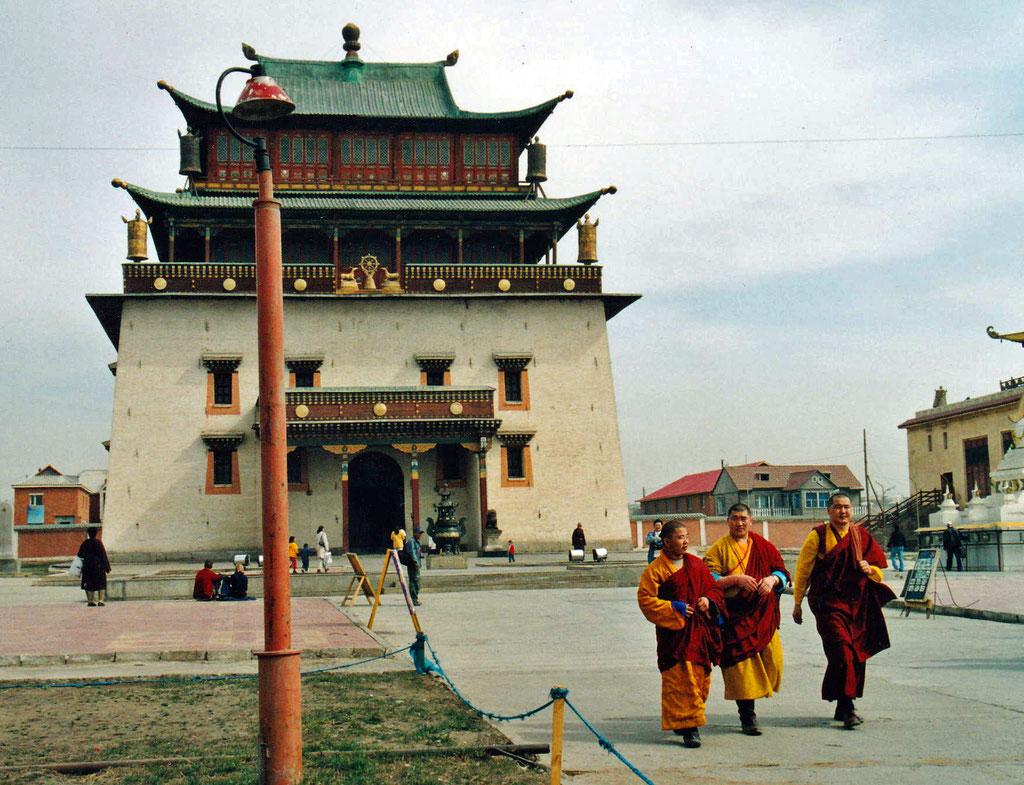

„Have good trip“, wünscht uns Boris beim Abschied, als er uns wieder zum Bahnhof nach Irkutsk gebracht hat. Er schenkt uns noch die Musikkassette, die uns während der Fahrt mit russischen Liedern unterhalten hat. Wir steigen in den Zug-Nr. 264, der um 20.25 Uhr nach Ulan Bator fährt, der Hauptstadt der Mongolei. Die Transsib rollt nun durch das östliche Sibirien und nähert sich der russisch-mongolischen Grenze. Uns begleitet ein hoher, dunkler Himmel. Der Regen perlt im Fahrtwind an der Scheibe des Zugfensters. In unserem Abteil fährt die Erinnerung an Sibirien mit, es duftet beim Abendessen nach Baikalsee.

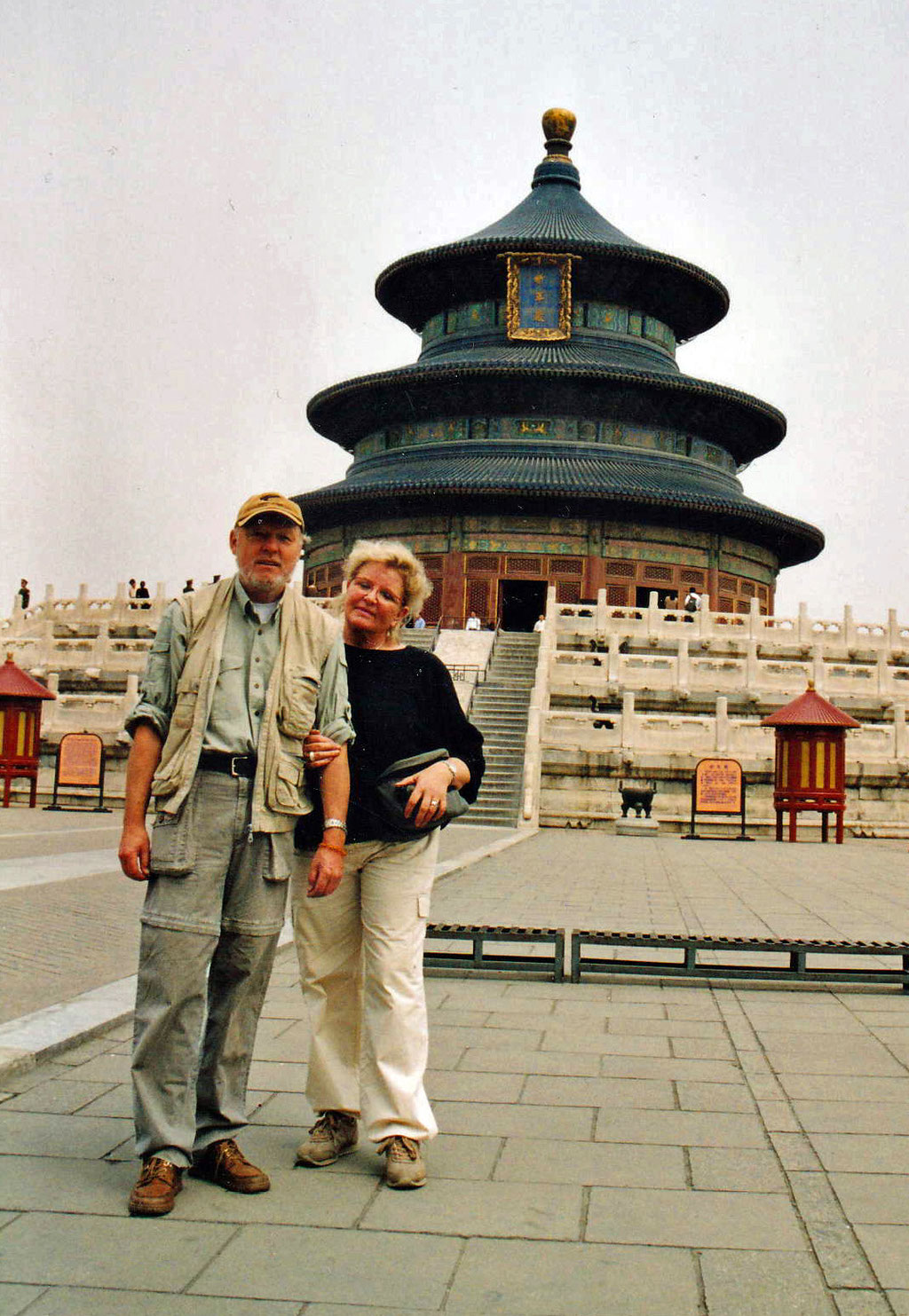

In sieben Tagen haben wir von den 7865 Kilometern der Transsib-Reise von Moskau bis Peking 5191 Kilometer in Russland zurückgelegt. Die Erlebnisse der ersten Tage sind noch gegenwärtig, aber trotzdem schon entrückt wie ein Traum. Neue Begegnungen warten im Zug, in der Mongolei und in China auf uns. Aber das ist eine andere Geschichte.

Hinweise für Filmer:

Um immer klare Sicht aus seinem Abteilfenster zu haben, lohnt sich die Mitnahme eines Fensterputzgerätes mit Teleskopstiel. Die einzige Möglichkeit für die Reinigung der sehr hoch liegenden Zugfenster. Durch den permanenten Kontakt im Zug und auf den Bahnhöfen mit Staub in der Luft ist es unbedingt erforderlich, das Objektiv sauber zu halten. Putzen, putzen. Vor allen Dingen im Weitwinkelbereich sieht man sie, die typischen Schmutzpunkte, die manche guten Szenen bei mir verdorben haben.

Das Abteil ist von außen zu verschließen, wenn man die Zugbegleiterin darum bittet, sodass es kein Sicherheitsproblem für die zurückgelassene Kamera im Abteil gibt. Aber um auf alles vorbereitet zu sein, sollte man sie doch immer mitnehmen. Ein zusätzliches Richtmikrofon sollte eigentlich immer den oft mangelhaften Ton der Kameramikros verbessern. Für Interviews ist das absolute Voraussetzung, um das Fahrgeräusch abzumildern. Es ist auch angeraten, für ein einwandfreies Fahrgeräusch des Zuges Tonaufnahmen in den windgeschützten Übergängen der Waggons zu machen und später zu unterlegen. Innerhalb des Zuges ist das Fahrgeräusch zu leise und bei geöffnetem Fenster stört der starke Fahrtwind. Dabei muss man aber an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Zuges denken, um später den Fahrtszenen glaubwürdige Geräusche zu unterlegen.

Es hat keinen Zweck während der Fahrt vom Stativ im Telebereich zu filmen. Die unebene Schienentrasse der Transsib lässt nur Weitwinkelaufnahmen zu. Die schönsten Aufnahmen sind aus dem Fenster nach vorne oder nach hinten heraus zu erhalten. Das geht aber nur auf dem Gang, da nur hier einige Fenster zu öffnen sind. Stativaufnahmen gelingen hier ebenfalls sehr gut, wenn man zu dauernden Unterbrechungen bereit ist, um den Platz für die Vorbeigehenden zu räumen. Aber die ruhigen Bilder der vorüber gleitenden Landschaften werden es später danken. Ich hatte viel Ausschuss bei Experimenten aus der Hand und im Telebereich. Wenn man das Glück des letzten Wagens hat, kann man durch die rückwärtige Scheibe attraktive Gleisaufnahmen bekommen. Das Mitfahren auf der Lokomotive wird man auch mit hohen Rubelspenden nicht erreichen. Sicherheitsbestimmungen! Da sind die Lokführer unerbittlich.

Ein generelles Problem wird das Filmen aus dem Abteilfenster (Fahrt nach rechts) und dem Gangfenster (Fahrt nach links) bei der Nachbearbeitung sein. Es hilft, wenn man alle Szenen, aus dem Abteilfenster gefilmt, hintereinander schneidet. Mit Szenen aus dem Innern des Zuges überbrückt man den sichtbaren Achsensprung bei unmittelbar hintereinander geschnittenen Aufnahmen durch das Gangfenster. Man kann natürlich bei der Nachbearbeitung auch die Szenen spiegeln, das muss aber passen.

Wenn man keine Scheu hat, sich fremden Menschen zu nähern, sich um ein paar Worte in fremder Sprache bemüht, kommt man schnell mit den Russen oder den mongolischen Mitreisenden ins Gespräch. Mit den anderen sowieso, es herrscht überall aufgeräumte Reisestimmung. Meistens erkennt man sofort, ob die Kamera geduldet ist. Mir haben die vorbereiteten Sätze in russischer Sprache sehr zur Überwindung der Anfangsschwierigkeiten bei einem Gespräch geholfen. Und wenn eine Mongolin oder ein ussischer Bursche Ablehnung zeigen, kein Problem. Im nächsten Abteil wird man freundlich nicken, wenn man sagt, dass man aus Deutschland kommt und sich dazusetzen möchte. Den angebotenen Wodka sollte man aber jedes Mal trinken.

Der Film

"Sibirien in einem Zug"

hat auf den Deutschen Filmfestspielen (DAFF)

einen Sonderpreis erhalten, den Obelisken.

Die höchste Auszeichnung des BDFA.

Hier kann der Film angesehen werden